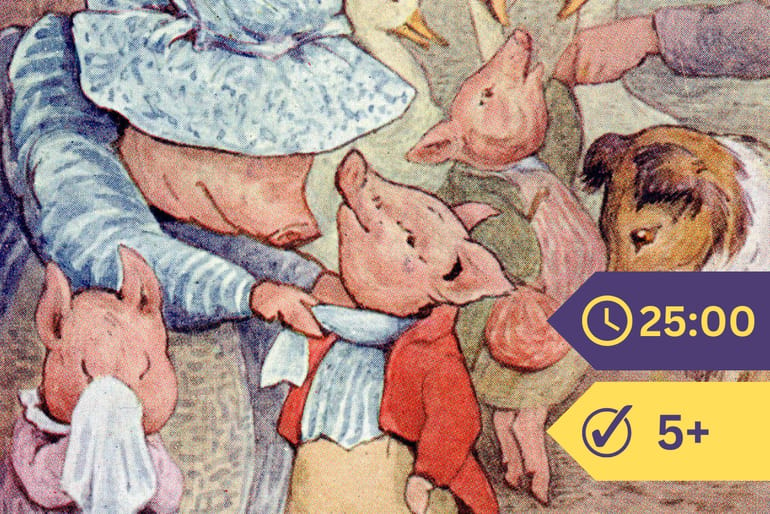

Érase una vez una vieja cerdita llamada Tía Pettitoes. Tenía ocho hermanos: cuatro cerditas, llamadas Cross-patch, Suck-suck, Yock-yock y Spot; y cuatro Puerquitos, llamados Alexander, Pigling Bland, Chin-Chin y Stumpy. Stumpy había sufrido un accidente en la cola.

Los ocho Puerquitos tenían muy buen apetito: “¡Yus, yus, yus! comen y mucho”, dijo la tía Pettitoes, mirando a su familia con orgullo. De pronto se oyeron unos chillidos de miedo; Alexander se había metido dentro de los aros del comedero de cerdos y se había atascado.

La tía Pettitoes y yo lo arrastramos por las patas traseras.

Chin-chin ya estaba en desgracia; era día de lavado y se había comido un trozo de jabón. Y de pronto, en un cesto de ropa limpia, encontramos otro Puerquito sucio: “Tchut, tut, tut, ¿qué es esto?

Todos los cerdos de la familia son rosas, o rosas con manchas negras, pero este Puerquito era negro por todas partes; cuando lo metieron en una bañera, resultó ser Yock-yock.

Fui al jardín; allí encontré a Cross-patch y a Suck-suck arrancando zanahorias. Los azoté yo mismo y los saqué de las orejas. Cross-patch trató de morderme.

“¡Tía Pettitoes, tía Pettitoes! Usted es una persona digna, pero su familia no está bien educada. Todos han hecho travesuras excepto Spot y Pigling Bland”.

“¡Sí, sí!”, suspiró la tía Pettitoes. “Y beben cubos llenos de leche; ¡tendré que conseguir otra vaca! El bueno de Spot se quedará en casa para hacer las tareas domésticas; pero los otros deben irse. Cuatro Puerquitos y cuatro cerditas son demasiados”. “Sí, sí, sí”, dijo la tía Pettitoes, “habrá más para comer sin ellos”.

Así que Chin-chin y Suck-Suck se fueron en una carretilla, y Stumpy, Yock-yock y Cross-patch se fueron en un carro.

Y los otros dos Puerquitos, Pigling Bland y Alexander, se fueron al mercado. Les cepillamos el pelaje, les enroscamos la cola, les lavamos la carita y nos despedimos de ellos en el patio.

La tía Pettitoes se secó los ojos con un gran pañuelo de bolsillo, luego le limpió la nariz a Pigling Bland y derramó lágrimas; luego le limpió la nariz a Alexander y derramó lágrimas; luego le pasó el pañuelo a Spot. La tía Pettitoes suspiró y gruñó, y se dirigió a aquellos Puerquitos de la siguiente manera-.

“Ahora Pigling Bland; hijo Pigling Bland, debes ir al mercado. Coge a tu hermano Alexander de la mano. Cuida tu ropa de domingo, y acuérdate de sonarte la nariz” (la tía Pettitoes volvió a pasarle el pañuelo), “ten cuidado con las trampas, los gallineros, el tocino y los huevos; camina siempre sobre las patas traseras”. Pigling Bland, que era un Puerquito tranquilo, miró solemnemente a su madre; una lágrima resbaló por su mejilla.

Tía Pettitoes se volvió hacia el otro-“Ahora, hijo Alexander, coge la mano”-“¡Weee, wee, wee!” rió Alexander-“coge la mano de tu hermano Pigling Bland, debes ir al mercado. Mind-” “¡Wee, wee, wee!”, volvió a interrumpir Alexander. “Me has dejado fuera”, dijo la tía Pettitoes-.

“Y recuerda”, dijo con tono impresionante, “que si cruzas los límites del condado, no podrá volver”.

Alexander, no estás prestando atención. Aquí tienes dos licencias que permiten que dos cerdos vayan al mercado en Lancashire. Presta atención, Alexander. He tenido muchísimos problemas para obtener estos documentos del policía”. Pigling Bland escuchaba seriamente; Alexander era increíblemente volátil.

Aseguré los papeles dentro de los bolsillos de sus chalecos, por seguridad; Tía Petittoes les dio a cada uno un pequeño paquete y ocho caramelos de menta con mensajes morales adecuados en papelitos retorcidos. Luego empezaron.

Pigling Bland y Alexander trotaron constantemente durante una milla;

Al menos Pigling Bland lo hizo. Alexander volvió a hacer el camino la mitad de largo saltando de un lado a otro. Bailaba y pellizcaba a su hermano, cantando…

“Este cerdo fue al mercado, este cerdo se quedó en casa,

“Este cerdo tenía un poco de carne-

¡a ver qué nos han dado de cenar, Pigling!”.

Pigling Bland y Alexander se sentaron y desataron sus fardos. Alexander engulló su cena en un santiamén; ya se había comido todos sus caramelos de menta. “Dame uno de los tuyos, por favor, Pigling”. “Pero quiero conservarlos para emergencias”, dijo Pigling Bland dubitativo. Alexander se echó a reír a carcajadas. Luego pinchó a Pigling con el alfiler que había sujetado su papel de cerdo; y cuando Pigling le dio una bofetada, dejó caer el alfiler e intentó coger el de Pigling, y los papeles se mezclaron. Pigling Bland reprendió a Alexander.

Pero pronto se recuperaron y se alejaron juntos, cantando…

“¡Tom, el hijo de Tom el Gaitero, robó un cerdo y huyó!

“Pero toda la melodía que podía tocar, era ‘Over the hills and far away!'”

“¿Qué es esto, jóvenes señores? ¿Robaron un cerdo? ¿Dónde están sus licencias?”, dijo el policía. Casi chocaron con él en una esquina. Pigling Bland sacó su papel; Alexander, después de rebuscar, entregó algo arrugado—

“Por 2½ onzas de caramelos de menta a tres cuartos de penique” —”¿Qué es esto? Esto no es una licencia”. La nariz de Alexander se alargó visiblemente, lo había perdido. “Tenía una, de verdad que sí, señor Policía”.

“No es probable que te dejen salir sin una. Estoy pasando por la granja. Puedes caminar conmigo”. “¿Puedo volver también?”, preguntó Pigling Bland. “No veo ninguna razón, joven señor; tu papel está en regla”. Pigling Bland no quería ir solo y empezaba a llover. Pero no es sabio discutir con la policía; le dio a su hermano un caramelo de menta y lo vio alejarse de su vista.

Para concluir las aventuras de Alexander, el policía se acercó a la casa cerca de la hora del té, seguido de un Puerquito húmedo y apacible. Me deshice de Alexander en la zona; le fue bastante bien una vez que se había calmado.

Pigling Bland continuó solo, abatido; llegó a un cruce de caminos y un poste indicador: “Al Pueblo del Mercado, 5 millas”, “Sobre las Colinas, 4 millas”, “A la Granja Pettitoes, 3 millas”.

Pigling Bland se sorprendió, había pocas esperanzas de dormir en el Pueblo del Mercado y mañana era la feria de contratación; era lamentable pensar cuánto tiempo se había perdido por la frivolidad de Alexander.

Miró con anhelo hacia la carretera que llevaba a las colinas y luego se fue, caminando obedientemente en la dirección opuesta, abrochándose el abrigo contra la lluvia. Nunca había querido ir, y la idea de quedarse solo en un mercado lleno de gente para que lo miraran, empujaran y contrataran por algún granjero extraño era muy desagradable…

“Me gustaría tener un pequeño huerto y cultivar patatas”, dijo Pigling Bland.

Metió la mano fría en el bolsillo y palpó su papel, metió la otra mano en el otro bolsillo y palpó otro papel: ¡el de Alexander! Pigling chilló y echó a correr frenéticamente, con la esperanza de alcanzar a Alexander y al policía.

Se equivocó de camino y se perdió.

Oscureció, el viento silbaba, los árboles crujían y gemían.

Pigling Bland se asustó y gritó: “¡Wee, wee, wee! No encuentro el camino a casa”.

Al cabo de una hora de vagabundeo salió del bosque; la luna brillaba entre las nubes y Pigling Bland vio un país nuevo para él.

El camino cruzaba un páramo; abajo había un amplio valle con un río que centelleaba a la luz de la luna y más allá, a una distancia brumosa, se extendían las colinas.

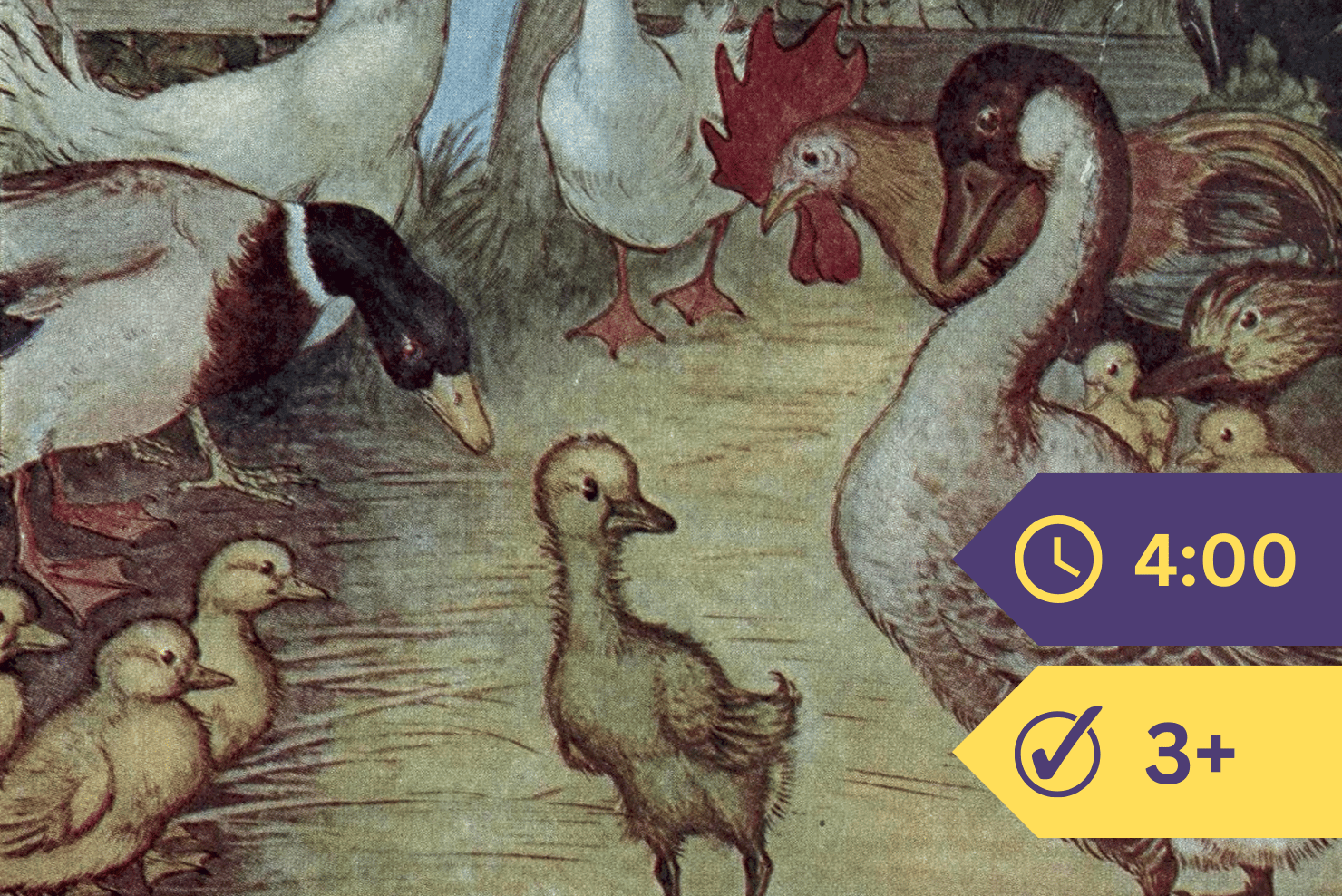

Vio una pequeña cabaña de madera, se dirigió hacia ella y entró sigilosamente. “Me temo que es un gallinero, pero ¿qué puedo hacer?”, dijo Pigling Bland, mojado, con frío y bastante cansado.

“¡Tocino y huevos, tocino y huevos!”, cacareó una gallina en una percha.

“¡Trampa, trampa, trampa! ¡Cacareo, cacareo, cacareo!”, regañó el gallo perturbado. “¡Al mercado, al mercado! ¡Jiggetty jig!”, cacareó una gallina blanca y empollona que dormía a su lado. Pigling Bland, muy alarmado, decidió marcharse al amanecer. Mientras tanto, él y las gallinas se durmieron.

En menos de una hora estaban todos despiertos. El dueño, el señor Peter Thomas Piperson, vino con un farol y una cesta para coger seis gallinas y llevarlas al mercado por la mañana.

Agarró a la gallina blanca que dormía junto al gallo, y luego se fijó en Pigling Bland, apretujado en un rincón. Hizo una singular observación: “¡Hola, aquí hay otra!”, agarró a Pigling por el cuello y la dejó caer en el cesto. Luego dejó caer otras cinco gallinas sucias, pataleantes y cacareantes sobre Pigling Bland.

La cesta que contenía seis aves y un cerdo joven no era ligera; la bajaron cuesta abajo, inestablemente, a sacudidas. Pigling, a pesar de estar casi hecho pedazos, consiguió esconder los papeles y las pastillas de menta dentro de la ropa.

Por fin la cesta cayó al suelo de la cocina, se abrió la tapa y sacaron a Pigling. Miró hacia arriba, parpadeando, y vio a un anciano ofensivamente feo que sonreía de oreja a oreja.

“Este ha salido de sí mismo como sea”, dijo el señor Piperson, volviendo del revés los bolsillos de Pigling. Empujó la cesta a un rincón, le echó encima un saco para que las gallinas se callaran, puso una olla al fuego y se desató las botas.

Pigling Bland acercó un taburete y se sentó en el borde, calentándose tímidamente las manos. El señor Piperson se quitó una bota y la arrojó contra el arrimadero del otro extremo de la cocina. Se oyó un ruido ahogado: “¡Cállate!”, dijo el señor Piperson. Pigling Bland se calentó las manos y lo miró.

El señor Piperson se quitó la otra bota y la arrojó tras la primera; volvió a oírse un curioso ruido: “Calla, ¿quieres?”, dijo el señor Piperson. Pigling Bland se sentó en el borde del taburete.

El señor Piperson sacó comida de un arcón y preparó gachas, a Pigling le pareció que algo en el otro extremo de la cocina se interesaba subrepticiamente por la cocción; pero estaba demasiado hambriento para preocuparse por los ruidos.

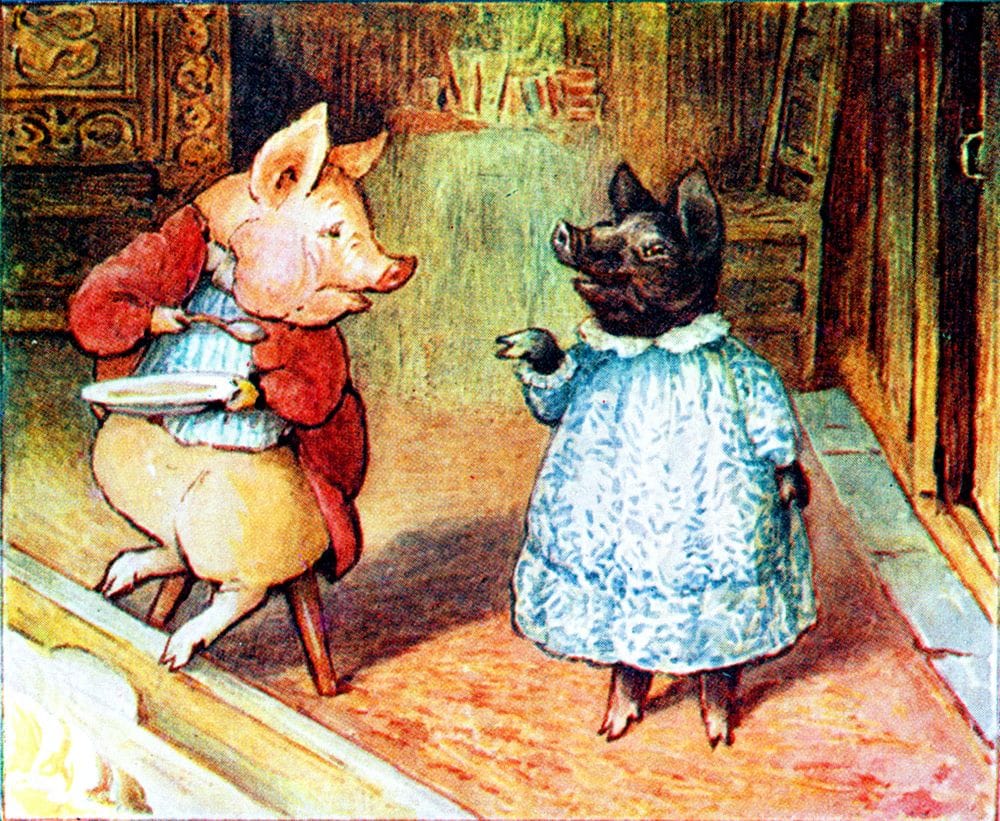

El señor Piperson sirvió tres platos llenos: uno para él, otro para Pigling y el tercero -después de mirar a Pigling- lo guardó con muchos aspavientos y lo cerró con llave. Pigling Bland cenó discretamente.

Después de cenar, el señor Piperson consultó un almanaque y palpó las costillas de Pigling; era demasiado tarde en la temporada para curar el tocino, y renegó de su comida. Además, las gallinas habían visto a este cerdo.

Miró los pequeños restos de una zanja y luego miró indeciso a Pigling. “Puedes dormir en la alfombra -dijo el señor Peter Thomas Piperson-.

Pigling Bland durmió como un tronco. Por la mañana el señor Piperson hizo más gachas; el tiempo era más cálido. Miró cuánta comida quedaba en el arcón y pareció insatisfecho. “¿Es probable que vuelvas a marcharte?”, dijo a Pigling Bland.

Antes de que Pigling pudiera replicar, un vecino, que estaba llevando al señor Piperson y a las gallinas, silbó desde la puerta. El señor Piperson se apresuró a salir con la cesta, ordenando a Pigling que cerrara la puerta tras de sí y no se entrometiera en nada; o “¡volveré y los despellejaré!”, dijo el señor Piperson.

A Pigling se le pasó por la cabeza que si también hubiera pedido que le llevaran, aún habría llegado a tiempo para el mercado.

Pero desconfiaba de Peter Thomas.

Después de desayunar, Pigling revisó la casa rápidamente; todo estaba cerrado. Encontró unas cáscaras de papa en un cubo en la cocina trasera. Pigling se comió las cáscaras y lavó los platos de avena en el cubo. Mientras trabajaba, cantó alegremente.

“Tom con su pipa hacía tanto ruido,

Llamó a todas las chicas y chicos…

Y todos corrieron a oírle tocar,

¡Sobre las colinas y muy lejos!”

De repente, una vocecita ahogada sonó-.

“Sobre las colinas y a gran distancia,

El viento me volará el nudo de arriba”.

Pigling Bland dejó un plato que estaba limpiando y escuchó.

Tras una larga pausa, Pigling se puso de puntillas y se asomó por la puerta de la cocina delantera; no había nadie.

Después de otra pausa, Pigling se acercó a la puerta del armario cerrado y miró por el ojo de la cerradura. Todo estaba en silencio.

Tras otra larga pausa, Pigling empujó una menta por debajo de la puerta. Fue aspirada inmediatamente.

A lo largo del día, Pigling introdujo las seis pastillas de menta que le quedaban.

Cuando el señor Piperson regresó, encontró a Pigling sentado ante el fuego; había cepillado el hogar y puesto la olla a hervir; la comida no se podía conseguir.

El señor Piperson fue muy amable; le dio una palmadita en la espalda a Pigling, preparó mucha avena y se olvidó de cerrar con llave el arcón de la comida. Cerró la puerta del armario, pero no la aseguró bien. Se fue a dormir temprano y le pidió a Pigling que no lo molestara antes del mediodía al día siguiente.

Pigling Bland estaba sentado junto al fuego, cenando.

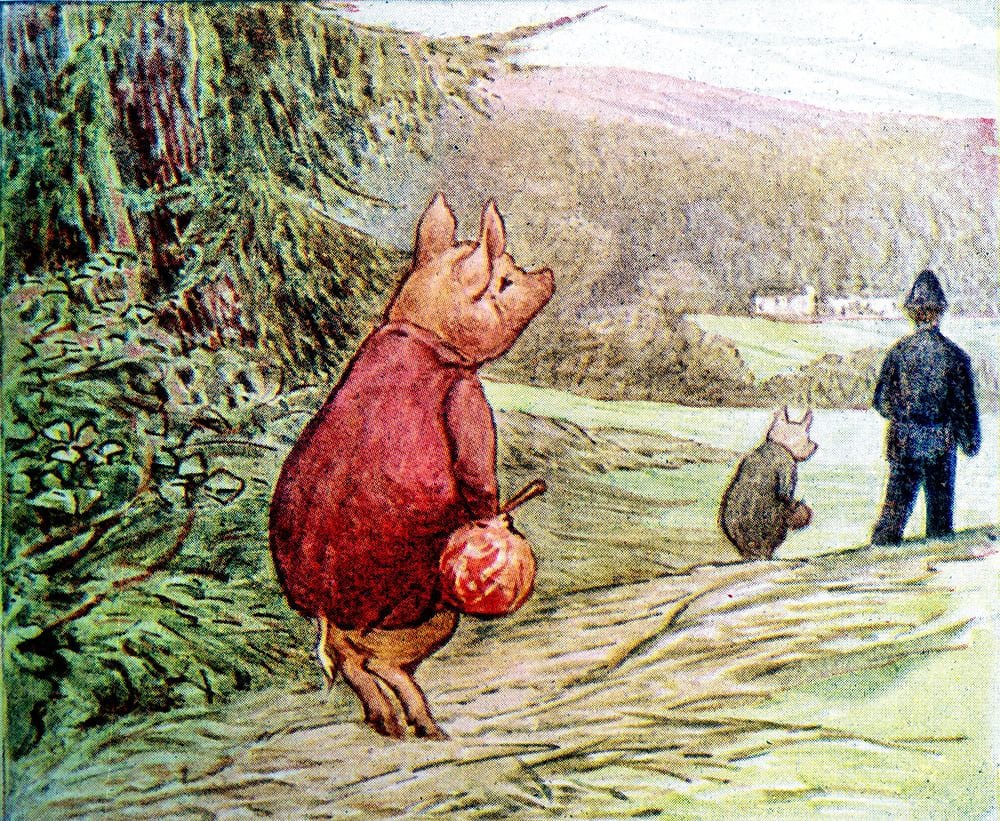

De repente, escuchó una vocecita en su codo que dijo: “Mi nombre es Pig-wig. ¿Puedes hacer más avena, por favor?”. Pigling Bland se sobresaltó y miró a su alrededor.

A su lado, sonreía una hermosa cerdita negra de la raza Berkshire. Tenía unos ojos brillantes, papada y una nariz corta y respingona.

Pigling señaló su plato y rápidamente se lo dio a Pig-wig, luego corrió hacia el arcón de la comida. “¿Cómo has llegado aquí?”, preguntó Pigling Bland.

“Me escapé”, respondió Pig-wig con la boca llena. Pigling se sirvió más comida sin preocupaciones. “¿Para qué te escapaste?”, preguntó. “Tocino, jamones”, respondió Pig-wig alegremente. “¿Por qué no te escapas ahora?”, exclamó Pigling horrorizado.

“Lo haré después de cenar”, dijo Pig-wig decidida.

Pigling Bland preparó más avena y la observó tímidamente.

Después de terminar un segundo plato, Pig-wig se levantó y miró a su alrededor, como si estuviera a punto de irse.

“No puedes irte en la oscuridad”, dijo Pigling Bland.

Pig-wig parecía ansiosa.

“¿Sabes cómo llegar a la luz del día?”

“Sé que podemos ver esta casita blanca desde las colinas al otro lado del río. ¿Hacia dónde vas, señor Cerdo?”

“Voy al mercado; tengo dos permisos para cerdos. Si no te importa, puedo llevarte al puente”, dijo Pigling muy confundido, mientras se sentaba en el borde de su taburete de cochinillo. Pigling Bland estaba muy agradecido y le hizo tantas preguntas que se sintió incómodo.

Finalmente, decidió cerrar los ojos y fingir que estaba dormido. Pig-wig también se quedó en silencio, y un olor a menta llenó el aire.

“Creía que te los habías comido”, dijo Pigling, despertándose de repente.

“Sólo las esquinas”, respondió Pig-wig, estudiando los sentimientos con mucho interés a la luz del fuego.

“Ojalá no lo hicieras; podría olerlos a través del techo”, dijo el alarmado Pigling.

Pig-wig volvió a guardarse los pegajosos caramelos de menta en el bolsillo; “Canta algo”, exigió.

“Lo siento . . . Tengo dolor de muelas”, dijo Pigling muy consternado.

“Entonces cantaré”, respondió Pig-wig, “¿No te importará que diga iddy tidditty? He olvidado algunas palabras”.

Pigling Bland no objetó nada; se sentó con los ojos entrecerrados y la observó.

Meneaba la cabeza y se balanceaba dando palmas y cantando con una dulce vocecita gruñona-.

“Vivía una graciosa madre cerda en un corral, y tenía tres Puerquitos;

“(Ti idditty idditty) umph, umph, umph! y los Puerquitos decían oink, oink”.

Ella cantó exitosamente tres o cuatro estrofas, pero en cada una su cabeza se inclinaba un poco más y sus ojitos brillantes se cerraban lentamente.

“Esos tres Puerquitos se volvieron débiles y flacos, y flacos ciertamente estaban;

“Pues de alguna manera no podían decir oink, oink, oink, ¡y no querían decir oink, oink, oink!

“Pues de alguna manera no podían decir…”

La cabeza de Pig-wig se inclinó cada vez más, hasta que se convirtió en una pequeña bola redonda y se quedó dormida en la alfombra junto al fuego.

Pigling Bland, de puntillas, la cubrió con un cubrecamas.

Tenía miedo de dormirse él mismo; durante el resto de la noche se quedó escuchando el canto de los grillos y los ronquidos del señor Piperson en el piso de arriba.

Temprano en la mañana, entre la oscuridad y el amanecer, Pigling recogió su pequeño paquete y despertó a Pig-wig. Ella estaba emocionada y medio asustada. “Pero está oscuro. ¿Cómo encontraremos nuestro camino?”

“El gallo ha cantado; debemos empezar antes de que salgan las gallinas; podrían llamar al señor Piperson”.

Pig-wig se sentó de nuevo y comenzó a llorar.

“Ven, Pig-wig, nos acostumbraremos y podremos ver. ¡Vamos! ¡Puedo oír a las gallinas cacareando!”

Pigling nunca había espantado a una gallina en su vida, siendo pacífico; además, recordaba el cesto.

Abrió la puerta de la casa suavemente y la cerró detrás de ellos. No había jardín; los alrededores de la casa del señor Piperson estaban todo revuelto por las gallinas. Se escaparon tomados de la mano a través de un campo desordenado hacia la carretera.

El sol salió mientras cruzaban el páramo, deslumbrando las cimas de las colinas. Los rayos del sol se deslizaban por las laderas hasta los apacibles valles verdes, donde pequeñas casitas blancas se acurrucaban en jardines y huertos.

“Eso es Westmorland”, dijo Pig-wig. Soltó la mano de Pigling y empezó a bailar, cantando-.

“¡Tom, Tom, el hijo del gaitero, robó un cerdo y huyó!

“Pero toda la melodía que podía tocar, era ‘Over the hills and far away!'”

“Vamos, Pig-wig, debemos llegar al puente antes de que la gente se mueva.” “¿Por qué quieres ir al mercado, Pigling?” preguntó Pig-wig en seguida. “No quiero; quiero cultivar patatas”. “¿Quieres un caramelo de menta?”, dijo Pig-wig. Pigling Bland se negó en absoluto. “¿Te duele tu pobre diente?”, preguntó Pig-wig. Pigling Bland gruñó.

Pig-wig se comió ella misma la menta y siguió por el lado opuesto del camino. “¡Pig-pig! Quédate debajo del muro, hay un hombre arando”. Pig-wig cruzó; se apresuraron colina abajo hacia el límite del condado.

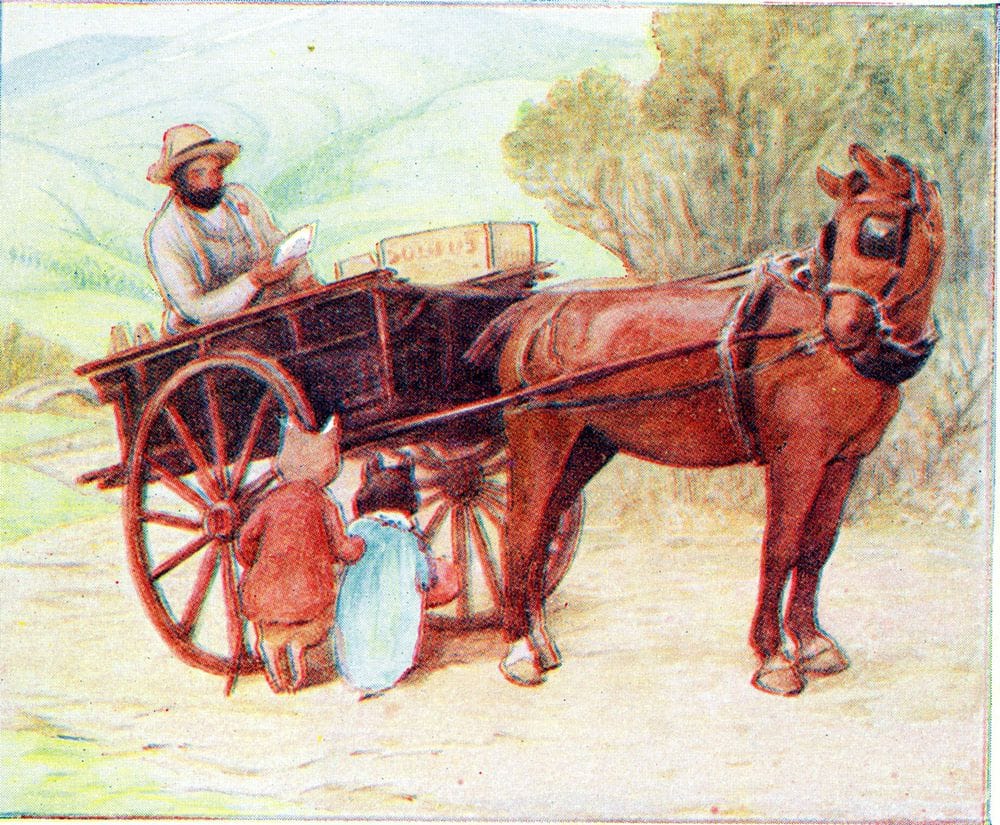

De repente, Pigling se detuvo; oyó ruedas.

El carro de un comerciante avanzaba lentamente por la calle. Las riendas ondeaban en el lomo del caballo; el tendero leía un periódico.

“Quítate esa menta de la boca, Pig-wig, puede que tengamos que huir. No digas ni una palabra. Déjamelo a mí. Y a la vista del puente!” dijo el pobre Pigling, casi llorando. Empezó a caminar espantosamente cojo, cogido del brazo de Pig-wig.

El tendero, atento a su periódico, podría haberlos adelantado si su caballo no se hubiera encabritado y resoplado. Tiró del carro en sentido transversal y bajó el látigo. “¿Hola? ¿Adónde vas?” -Pigling Bland lo miró sin comprender.

“¿Estás sordo? ¿Vas al mercado?” Pigling asintió lentamente.

“Ya me lo imaginaba. Fue ayer. ¿Me enseñas tu carnet?”

Pigling se quedó mirando la herradura trasera desprendida del caballo del tendero, que había recogido una piedra.

El tendero sacudió su látigo: “¿Papeles? ¿Licencia para el cerdo?” Pigling buscó en todos sus bolsillos y entregó los papeles. El tendero los leyó, pero aún parecía insatisfecho. “Este cerdo aquí es una señorita; ¿se llama Alexander?” Pig-wig abrió la boca y luego la cerró de nuevo; Pigling tosió asmáticamente.

El tendero recorrió con el dedo la columna de anuncios de su periódico: “Perdido, robado o extraviado, recompensa de diez chelines”; miró con sospecha a Pig-wig. Luego se puso de pie en el carro y silbó al arador.

“Espérate aquí mientras avanzo y hablo con él”, dijo el tendero, recogiendo las riendas. Sabía que los cerdos son resbaladizos, pero seguramente, ¡un cerdo cojo no podría escapar!

“Todavía no, Pig-wig, él mirará hacia atrás”. El tendero lo hizo; vio a los dos cerdos parados en medio de la carretera. Luego miró los cascos de su caballo; también estaba cojo; le tomó un tiempo sacar la piedra después de llegar al arador.

“¡Ahora, Pig-wig, AHORA!” dijo Pigling Bland.

¡Nunca corrieron los cerdos como corrieron estos cerdos! Corrieron y chillaron y se precipitaron por la larga colina blanca hacia el puente. Las faldas de la pequeña cerdita Pig-wig ondeaban, y sus pies iban pit-pat, pit-pat, pit-pat, mientras saltaba y brincaba.

Corrieron, corrieron y corrieron cuesta abajo, y atravesaron un atajo sobre un césped verde y llano en la parte inferior, entre lechos de guijarros y juncos.

Llegaron al río, llegaron al puente, lo cruzaron de la mano,

¡y luego por las colinas y lejos bailó con Pigling Bland!